Part 1 - 與視光的淵源

怎麼會選擇視光?

從小學二年級我就開始近視,但因為視力度數急劇增長(可能因為家庭遺傳,家人有高度近視),所以帶了角膜塑型片,視力才因此控制下來。一直到國中,我因為沒有確實的清潔塑型片,導致角膜潰瘍,真是一次相當慘痛的經驗,我也為自己的健康還有興趣付出代價,不過醫生建議讓傷口癒合與修養,所以我放棄了游泳。從那時候,我深深體會到眼睛健康的重要性,而我對於自己的視覺保健更有所警惕,這項醫療經驗深深影響著我,因此在日後學測的個人申請,我在查詢資料還有家人的鼓勵下,看到馬偕醫學院視光學系,是北台灣第一間直屬於醫學院下視光學系,因此在於視光領域的養成會很嚴謹,也而且會有較多的學習資源,加上我看到師長們對於視光系的介紹與說明,這促使我選擇了這條路,我最後也順利地來到馬偕醫學院視光學系學習與探索。

Part 2 -從科學到實踐的全方位觀察 深入視覺科學

視光學系在學什麼?

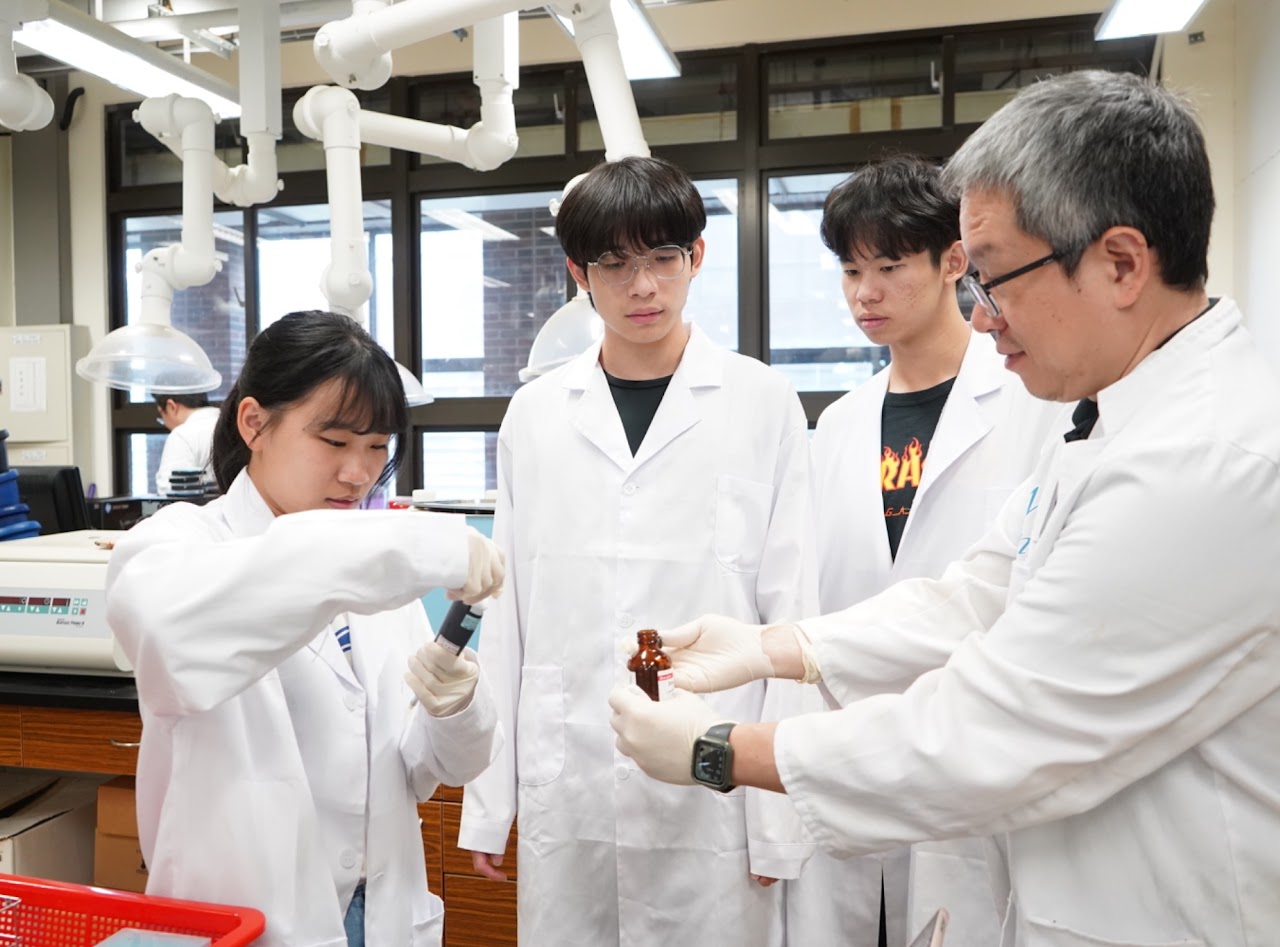

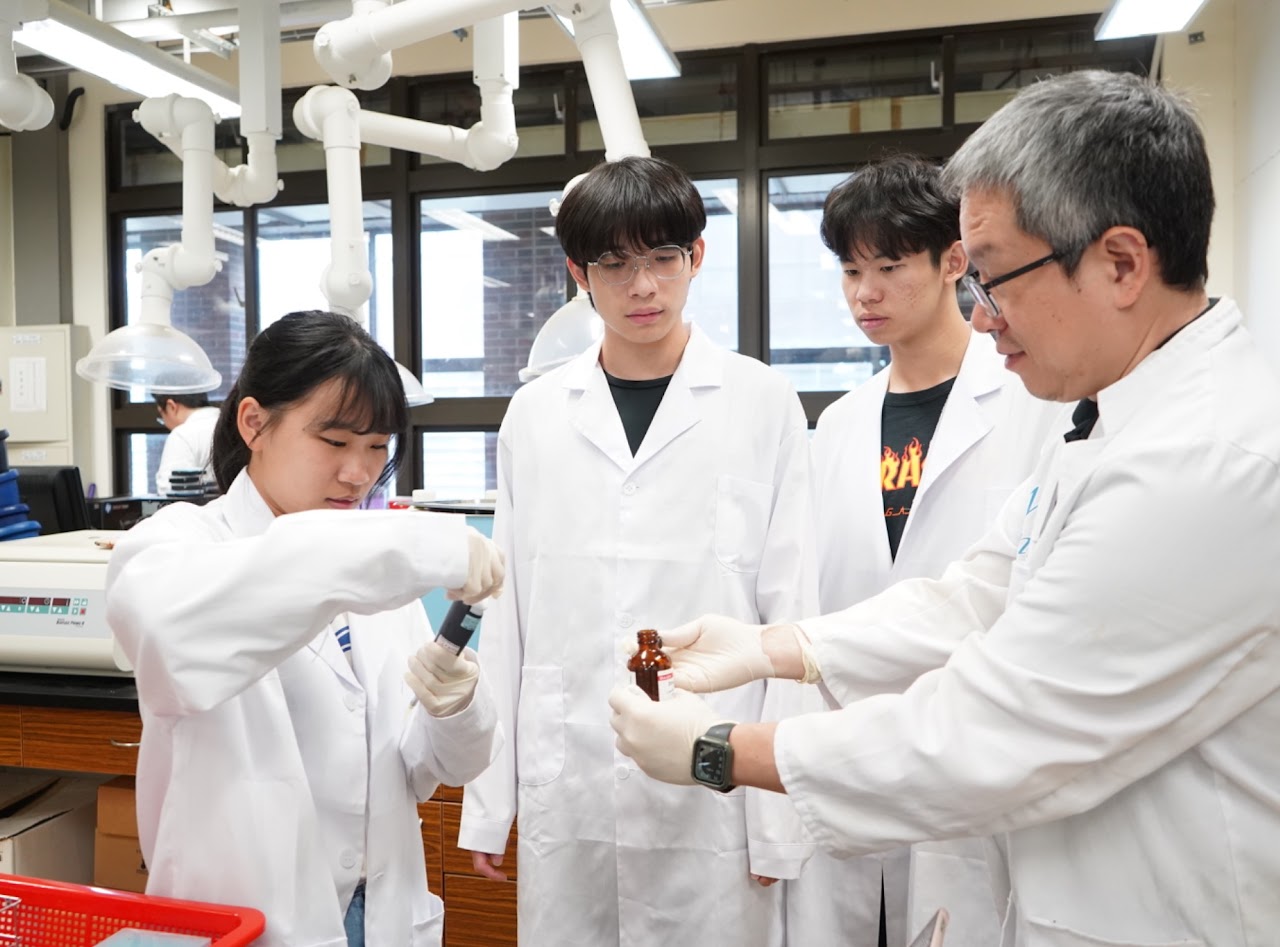

在還沒那麼認識視光學系之前,我對於這門領域心中充滿好奇。直到進入視光學系,我變慢慢體悟到,在視光學系的養成教育是扎實且嚴謹的,學科大致分為五個類型:

— 基礎科學 — 基礎醫學 — 臨床視光 — 選修課程 — 跨領域學程 到大四會有實習訓練,到時候我們會在醫院或是眼鏡行實際操作、累積經驗。最重要的是,驗光師有國考,在大一時就已經在為我們的國考作打底,像是: — 視光學 — 配鏡學 — 隱形眼鏡學 — 低視力學等……

Part 3 - -結語

透視未來:視光學系的啟示與展望

在視光學系的學習過程中,學生不僅具備專業的學術知識和技能,更重要的是,我們培養了對視力健康和視覺科學的深刻理解和熱情,這樣的成長不僅擴展我們的視野,也為未來的發展奠定了紮實的基礎。就讀視光學系不僅僅是為了取得學位,更是為了在視光學領域建立起穩固的身份和成就,未來,視光學領域會不斷迎來新的挑戰和機遇。隨著醫療的進步和社會需求的變化,視光學人士將扮演著重要的角色。從眼睛檢查到視力矯正,再到眼睛疾病的診斷和治療,視光學領域的專業人士將在各方面發揮重要作用。此外,進修和持續專業發展將成為視光學專業人士不斷提升自身專業的關鍵。身為未來的視光人員,應該積極參與學術研究和專業培訓,以應對之後的挑戰並實現個人成就以及社會責任。